港北区地域自立支援協議会とは…

港北区内で生活する区民1人1人が、障害の有無に関わらず、安心・安全かつ充実した生活を送ることが出来る地域づくりを目指す。

【障害者総合支援法第89条の3項】

又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体及び障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他関係者により構成される自立支援協議会を置くことができる。」

「自立支援協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。」

教育機能

教育機能は利用者・支援者・地域が持っている無限の可能性に働きかける機能です。

個別ケースを集め、他分野の資源を整理し、課題解決に向けて検討する場に参加するだけで学ぶことはもちろん多くあります。

しかし、連携強化のための他分野に関する勉強会、事例検討会、支援手法に関する研修会などを開催することで、さらに地域の可能性を広げ問題解決能力を促進することにつながります。

開発機能

自立支援協議会は協議の場であり、建物を作ったりサービスを提供することではなく、個別ケースから見える課題を集め、課題解決のためにどういったことが必要かを検討し、必要と思われる資源の開発や改善について全体会等を通じて提案します。

例えば、市町村等に新たな事業を提案したり、バラバラに行っていたAとBというサービスを組み合わせて課題にアプローチできるよう改善するといったイメージです。

これは、多くの関係者が集まり、多くの情報を基に検討している自立支援協議会だからこそできることです。

権利擁護機能

障害がある人もない人も差別や区別されることなく、決して孤立せずその人らしく生活することのできる地域やそのための仕組みを作っていくために必要な課題を協議する場が自立支援協議会です。

障害がある方の権利侵害は表面化しにくいことを理解し、本人の意思を確認しながらニーズを実現していく方法を地域として検討し、必要に応じて権利擁護についての検討の場を持つなどの取り組みが求められます。

評価機能

自立支援協議会で検討し取り組んだ内容について、その成果情報を集めることで今後の課題が見えてきます。

公的な立場と私的な立場が集まる自立支援協議会は取り組みの成果を確認するための情報を集めやすい立場です。

評価としてはもちろん明確な数値などは有効ですが、それにとらわれず個別ケースの課題解決につながっているかや様々な方からの声も大切な要素です。

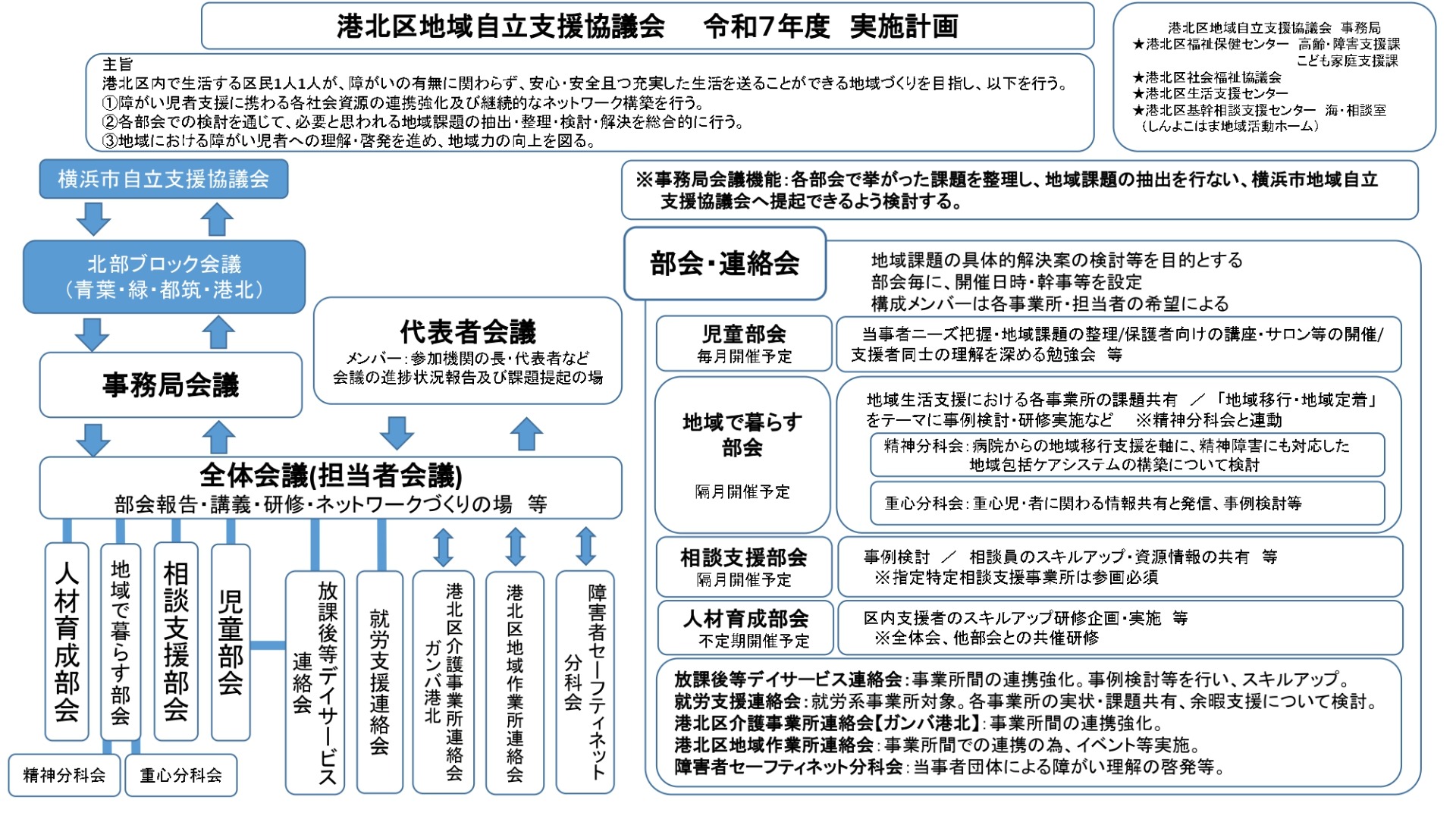

事務局

◎港北区福祉保健センター (こども家庭支援課、高齢・障害支援課)

◎港北区社会福祉協議会

◎港北区基幹相談支援センター 海相談室(しんよこはま地域活動ホーム)

◎港北区精神障害者生活支援センター